デジタル上の「分身」がますます身近になる時代が到来しています。AIアバターとは、人工知能技術を活用して自律的に振る舞い、人間とインタラクティブなコミュニケーションができるバーチャルキャラクターです。2025年現在、最新の生成AI技術を活用することで、誰でも簡単に自分だけのAIアバターを作れるようになりました。本記事では、AIアバターの基本概念から無料で使える作成ツール、ビジネスから教育まで幅広い活用事例まで、わかりやすく解説します。

AIアバターの基本と最新動向

AIアバターとは

AIアバター(AI Avatar)とは、人工知能(AI)技術によって動作するデジタル上の「分身」のことです。従来のアバター(ゲームやSNS上のキャラクター)が人間に操作されるのに対し、AIアバターは自律的に振る舞い、ユーザーと対話することができます。

AIアバターの形態は多様で、テキストのみで会話するチャットボット型から、リアルな人間の姿をした3Dキャラクター、アニメ風のバーチャルキャラクターまで、用途に応じて様々なタイプが存在します。さらに、音声対話機能を持つ音声アシスタント型や、ロボットと組み合わせて物理的な存在として活動するタイプもあります。

AIアバターが注目を集める理由には、AIの基盤技術、特にディープラーニング(深層学習)の飛躍的な進化があります。大量のデータからパターンを学習することで、人間の言葉遣いや行動パターンを習得し、より自然な応答や動きを実現しています。また、自然言語処理(NLP)技術により、人間の言葉を理解して適切に返答できるようになりました。

画像生成AI技術の発展により、リアルな人物の外見から漫画風のキャラクターまで、多様なビジュアル表現が可能になりました。さらに、音声合成技術と組み合わせることで、自然な人間らしい声での会話も実現しています。

現在のAIアバター技術の最新状況

2025年現在、AIアバター技術は飛躍的な発展を遂げています。特に注目すべき最新動向として、以下のような技術革新が挙げられます。

1.リアルタイム感情認識と表現:最新のAIアバターはユーザーの表情や声のトーンを分析し、それに応じた表情や反応を示すことができます。話しかけられたときに微笑んだり、困惑した様子を見せたりと、より自然なコミュニケーションが可能になっています。

2.マルチモーダル対応:テキスト、音声、映像など複数の情報を同時に処理できるようになり、より豊かな対話体験を提供します。例えば、ユーザーが見せた写真や図面について、AIアバターが理解し、コメントできるようになっています。

3.記憶と学習能力の向上:長期的な会話履歴を記憶し、ユーザーの好みや過去のやり取りを踏まえた応対ができるようになっています。これにより、繰り返し対話するほど、よりパーソナライズされた体験を提供します。

4.低リソースでの高品質生成:以前は高性能なコンピュータが必要だったAIアバターの生成・運用が、スマートフォンなど一般的なデバイスでもスムーズに行えるようになりました。これにより、個人でも手軽に高品質なAIアバターを活用できるようになっています。

5.多言語・多文化対応:グローバルなデータで学習したAIモデルにより、様々な言語や文化的背景を持つユーザーとスムーズにコミュニケーションできるアバターが登場しています。

こうした技術の進化により、AIアバターはますます人間に近い対話能力と表現力を獲得し、ビジネスから日常生活まで様々な場面で活用されるようになっています。

AIアバターの基本技術と動作原理

AIアバターは複数の先端技術が統合されて機能します。ここでは、前に触れたAIアバターの概要を踏まえ、その詳細な技術構成と動作メカニズムについて深く掘り下げていきます。

AIアバターの技術構成要素

AIアバターは以下の4つの主要コンポーネントから構成されており、それぞれが連携して一体的な体験を提供します。

1.知能システム(中核AI部分)

アバターの「脳」に相当する部分です。大規模言語モデル(LLM)などの深層学習技術をベースに、言語理解・生成、意思決定、知識処理などを担当します。最新のモデルでは数兆パラメータを持つものもあり、多様な質問や状況に適応できる柔軟性を備えています。

2.マルチモーダル処理部分

視覚情報、音声情報、テキスト情報など複数の入力チャネルからデータを取得し処理します。画像認識技術により人の表情や姿勢を検出したり、音声認識技術で発話内容を解析したりします。最新のマルチモーダル技術では、異なる種類の情報を統合的に理解することが可能になっています。

3.表現生成エンジン

アバターの外見と動作を制御する部分です。3Dモデリング技術やリアルタイムレンダリング技術により視覚的表現を、音声合成技術により音声表現を生成します。感情表現アルゴリズムと組み合わせることで、発話内容に応じた表情変化や身振り手振りも実現します。

インタラクション管理システム

ユーザーとの対話の流れを管理し、適切なタイミングでの応答や話題の展開を制御します。対話履歴の管理や文脈理解により、一貫性のある会話体験を提供します。

AIアバターの情報処理フロー

AIアバターが実際に機能する際の情報の流れは以下のようになります。

1.入力フェーズ

・カメラからの映像データ取得(ユーザーの表情・動作認識用)

・マイクからの音声データ取得(ユーザーの発話認識用

・ テキスト入力や環境センサーからのデータ取得

2.解析・理解フェーズ

・音声認識技術による発話内容のテキスト変換(精度は最新モデルで95%以上)

・自然言語処理(NLP)による文脈理解と意図抽出

・感情分析技術によるユーザーの感情状態推定

・画像認識技術による表情・姿勢の分析

3.思考・判断フェーズ

・対話文脈を考慮した応答内容の生成

・適切な情報の検索と統合

・学習データに基づく最適なアクション選択

・発話内容と感情表現の調整

4.出力フェーズ

・自然言語生成技術による応答テキスト作成

・音声合成技術による発話音声の生成(韻律・抑揚の制御含む)

・アニメーション技術による表情・身体動作の制御

・マルチモーダル出力の同期制御

AIアバターの学習メカニズム

AIアバターの性能向上には、複数段階の学習プロセスが関わっています。

事前学習段階

開発時に大量のデータを用いて基本的な能力を習得させます。例えば、一般的な生成AIモデルは数十億~数兆の学習パラメータを持ち、インターネット上のテキスト、書籍、対話データなどを学習しています。この段階で言語理解や常識的な知識が形成されます。

特化学習段階

特定の用途やドメインに適応させるため、専門分野のデータでさらに学習を行います。例えば、医療分野のAIアバターであれば医学文献や医師-患者間の対話データで追加学習します。この段階で専門知識や業界特有の言い回しを習得します。

個別化学習段階

個々のユーザーに合わせて挙動を最適化します。ユーザーとの対話履歴、フィードバック、明示的な設定などから学習し、パーソナライズされた体験を提供します。最新のモデルでは、数回の対話だけで個人の好みや話し方のパターンを把握し、適応することが可能になっています。

継続学習メカニズム

多くの高度なAIアバターシステムでは、実際の使用データを匿名化・集約して分析し、モデル改善に活用しています。これにより、時間の経過とともにシステム全体の性能が向上する仕組みが実現しています。

無料で使えるAIアバター生成ツール比較

AIアバターを作りたいけれど、どのツールを選べばいいのか迷いますよね。ここでは、誰でも気軽に始められる無料のAIアバター作成ツールを中心に比較していきます。各ツールの特徴や機能、料金プラン、商用利用の可否などをまとめましたので、目的に合わせて最適なツールを見つけましょう。

HeyGen(ヘイジェン)

特長:テキストから話者付き動画を生成できるAIビデオプラットフォームです。多数のバーチャル動画アバター(実在の人物のようなCGキャスター)から好みの顔を選び、台本となるテキストを入力することで、人物がそのセリフを喋る動画を自動生成します。対応言語は130以上に及び、音声も複数の話者タイプから選択可能です。

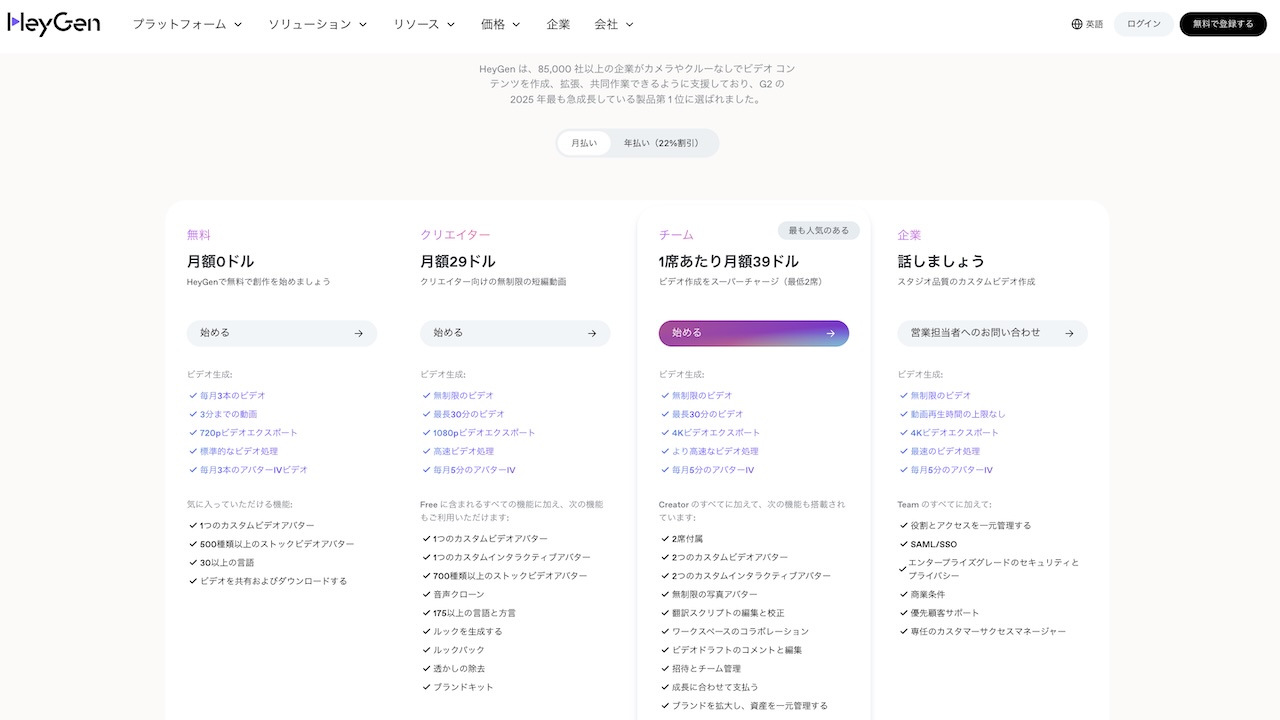

料金:無料プランがありますが、月ごとの動画生成時間に制限があり、出力動画にはウォーターマークが入ります。本格利用には有料プランが必要で、個人向けのCreatorプランは月額$29(年払いなら月換算$24)で利用でき、短尺動画の作成が無制限になります。

商用利用:商用利用可能ですが、無料プランは透かしがあり、720p出力に限るため、適してません。実際、多くの企業がマーケティングや社内研修向けにHeyGenを活用しています。

HeyGen利用規約

おすすめシーン:ビジネス動画コンテンツの内製化が最大の用途です。研修ビデオや商品紹介、営業資料の動画化、社内アナウンスなど、本来人が出演・ナレーションする必要のあった動画をAIアバターで作成するケースが増えています。

Vidnoz AI(ビドノズ)

特長:リアルなAIアバターと自然な音声合成で高品質な動画作成が可能なクラウドサービスです。680種類以上のテンプレートと140カ国語以上の言語に対応し、顔写真1枚または自撮り動画から独自のAIアバターを簡単に作成できます。

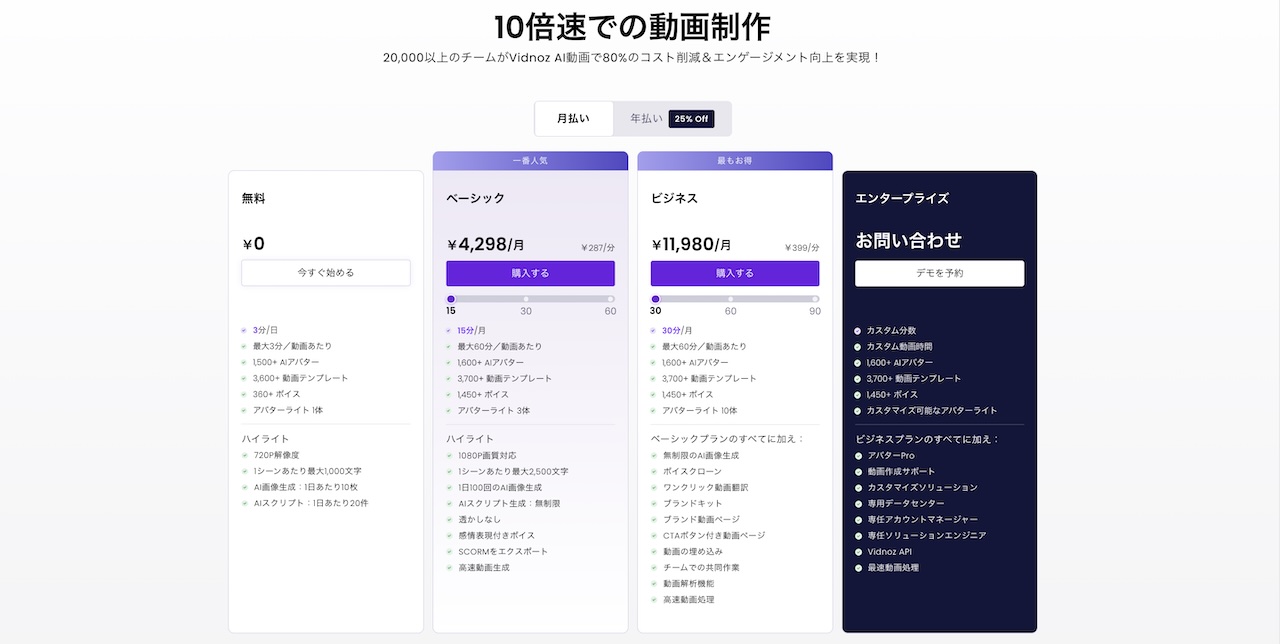

料金:無料アカウントで1日3分の動画生成が可能。無料ユーザーでも自分のAIアバターを1件作成できます。有料プランは2段階あり、「ベーシックプラン」は月額4,298円、「ビジネスプラン」は月額11,980円、エンタープライズも用意されています。

商用利用:生成した動画やアバターは商用目的での利用が可能ですが、無料プランは透かしがあり、720p出力に限るため、適していません。

Vidnoz AI利用規約

おすすめシーン:企業PR動画、製品紹介、オンライン研修、教育コンテンツ、マーケティング素材に最適です。

Colossyan(コロシアン)

特長:150種類以上の多様なAIアバターと70言語以上の自動翻訳機能を備えたビデオ作成プラットフォーム。自撮り写真や短い動画から個人アバターを生成でき、複数アバターでの会話シーンやジェスチャー機能も実装されています。

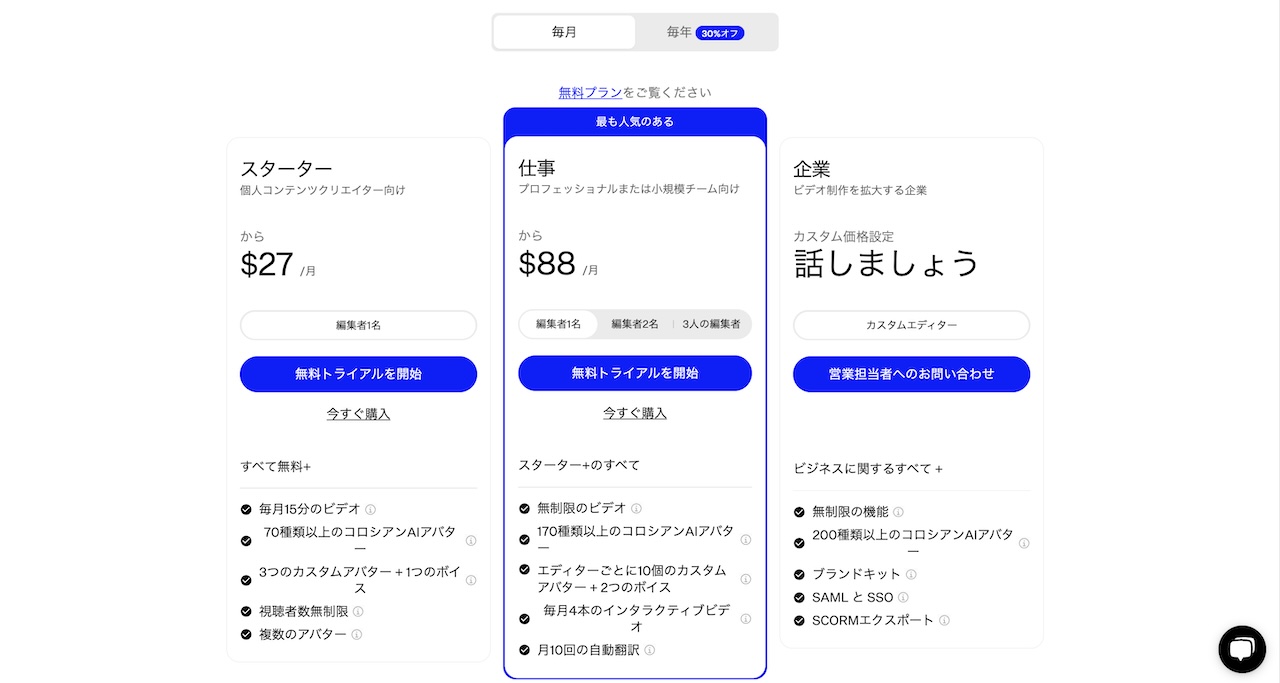

料金:無料トライアルあり。Starterプラン(月額27$)、Businessプラン(月額88$)、エンタープライズも用意されています。

商用利用:ビジネス向けに設計されており、作成したすべてのコンテンツは商用利用可能です。

Colossyan利用規約

おすすめシーン:企業研修、eラーニング教材、プレゼンテーション、マーケティング動画、多言語コンテンツ向けです。

D-ID

特長:画像や動画から高度なAI技術を活用してリアルなデジタル人物を作成できるプラットフォームです。顔の生成技術に優れており、デジタル人物と自然に対話できる機能を提供しています。ユーザーはエージェントの外見を選び、声を選択または自分の声をクローンし、ドキュメントを提供してパーソナライズすることが可能です。

料金:14日間の無料トライアルがあり、有料プランは月額5.90ドルから利用可能です。 用途に応じた段階的な料金体系が用意されています。

商用利用:ProプランとAdvenceプランのみ商用利用可能です。

D-ID利用規約

おすすめシーン:企業研修、eラーニング教材、プレゼンテーション、マーケティング動画、多言語コンテンツ向けです。

AIアバター作成では、各ツールで生成される画像の雰囲気や操作性が大きく異なります。まずは無料版や試用版から始めて、自分に合ったツールを見つけてみてください。商用利用を考えている場合は、必ず各サービスの利用規約を確認することをおすすめします。

AIアバターの活用事例

AIアバターは様々な分野で実用段階に入り、ビジネスや教育、エンターテイメントなど幅広い領域で革新的な活用が進んでいます。この章では、実際に運用されている具体的な事例を紹介します。

ビジネス分野での活用

企業では顧客対応やマーケティングにAIアバターを積極的に取り入れています。

小売・サービス業での導入事例

・ローソン「AVACOM」 – 未来型店舗「グリーンローソン」では、遠隔操作型の接客アバター「AVACOM」を導入。生産者自身がアバターを操作し、店頭の商品について直接PR。お客様は店頭で商品を確認し、購入はECサイトで行う新しい購買体験を提供しています。

イオンモール「AIさくらさん」 – 施設内に設置された対話型AIアバター「AIさくらさん」が施設案内や商品レコメンドを自動で行います。24時間365日対応可能なため、人員配置の最適化と顧客サービスの向上に貢献しています。

自治体での導入事例

・鳥取県「メタバース課」 – 鳥取県はメタバース上に「メタバース課」という仮想部署を新設し、AIアバター職員「YAMIKAZE」を採用。24時間365日稼働し、世界中に鳥取県の魅力を発信する活動を行っています。現実の観光PRだけでなく、NFTなどのデジタル技術を活用した地域振興も模索しています。

金融分野での導入事例

・韓国・新韓銀行 – 世界初の完全無人AI支店を開設し、デジタルヒューマン(AIアバター)が来店客対応を担当。窓口業務の自動化による業務効率化と、新しい顧客体験を提供しています。

教育分野での活用

教育現場ではAIアバターが個別指導や語学学習のサポートとして活躍しています。

企業研修・eラーニング

・7名のAI講師によるeラーニング – 日本の企業研修向けeラーニングでは、戦国武将や音楽家など特徴的な設定を持つ7名のAI講師が対話型レッスンを提供。「Samurai先生」「メロディー先生」など個性的な講師が学習者の質問にリアルタイムで回答し、理解度に応じて説明を変える個別最適化学習を実現しています。

語学学習アプリ

・AI英会話パートナー – 英会話学習アプリでは、人間そっくりの3Dアバターと会話練習ができます。相手の見た目や設定(国籍や職業)を変更でき、様々なシチュエーションでの会話練習が可能。対人では緊張してしまう学習者でも、AIアバター相手なら気軽に練習できる利点があります。

特別支援教育

・登校困難な子どもの学習支援として、遠隔操作型の分身ロボットやAI対話キャラクターが活用されています。特に自閉症スペクトラムの児童には、人間よりもアバターとの対話が安心して行える例も報告されています。

エンターテイメント分野での活用

エンターテイメント業界ではAIアバターが新たな表現手段として注目されています。

AI VTuber

・Neuro-sama(ネウロ様) – 英国人開発者が生み出したAI制御のVTuberで、人間の「中の人」が存在せず、完全にAIが自律的に配信を行います。ポニーテールの女子高生キャラでTwitch上でゲーム実況をしながら視聴者のチャットに即座に音声で返答する能力を持ち、人気を集めました。

放送・メディア

韓国MBN「AIアナウンサー」 – 韓国MBNは実在のニュースキャスターをモデルにしたAIアナウンサー(キム・ジュハ)を導入し、ウェブ限定ニュース番組を定期配信。実際のアナウンサーの表情やしぐさを高精度に再現し、ニュースの空き時間帯を効率的に活用しています。

映画・エンターテイメント

デジタルアクター技術 – ディズニーの『スター・ウォーズ』シリーズでは、若き日のルーク・スカイウォーカーをディープラーニングで再現。40年前の音声データからAI音声合成で青年ルークの声を蘇らせ、本物と見分けがつかないクオリティを実現しました。

伝説的人物の再現 – マリリン・モンローのデジタルアバターをAIで生み出し、往年の仕草や歌声を再現するプロジェクトなど、歴史上の著名人を現代によみがえらせる試みも進んでいます。

AIアバターは多様な分野で実用化が進んでいます。小売業のローソンやイオンモールでの顧客対応、鳥取県「メタバース課」による地域PR、韓国・新韓銀行の無人AI支店など、ビジネス活用が拡大。教育分野では企業研修や語学学習、特別支援教育においても、個別最適化された学習体験を提供する事例が増えています。

AIアバター導入時の注意点と対策

AIアバターは多くのメリットをもたらしますが、導入にあたってはいくつかの重要な注意点があります。ここでは、AIアバターを活用する際に気をつけるべきポイントと具体的な対策を解説します。

プライバシーとデータセキュリティの最新動向

ユーザーの顔や声などの個人情報を扱うリスクはさらに高まっています。AI関連の法的な整備はまだ完全ではないため、特に既存作品との類似性に特に注意が必要です。

最新の対策:

・個人情報の収集目的を明示し、同意を得る

・生体認証データの高度な暗号化

・アバター生成時の電子透かし技術の導入

・データ通信の暗号化とアクセス制限の徹底

倫理的問題(ディープフェイク対策の進化)

人気アプリでもAIアバター生成機能は基本的に有料となり、不正利用防止の仕組みが強化されています。悪用防止のための対策も進化しています。

最新対策技術:

・生成コンテンツへのデジタル署名の自動埋め込み

・AI生成コンテンツの明示義務化

・ディープフェイク検知ツールの精度向上

・ブロックチェーン技術を活用した正規アバターの証明システム

ユーザー体験の品質確保の新基準

2025年の最新AIアバターでは、「不気味の谷現象」の問題がかなり改善されました。最新ツールでは、読み上げるテキストの内容に合わせて表情を自動的に変える機能が実装され、よりリアルで自然な印象を与えるアバターが実現しています。

体験向上のポイント:

・感情認識精度の向上によるリアルタイム対応

・多様なデザインスタイルの選択肢

・ユーザーの好みや過去の対話履歴に基づくパーソナライズ

・定期的なユーザーフィードバックの収集と改善

人間との協働バランスの新しいアプローチ

最新のAIアバターツールでは、文書からビデオへの自動変換機能やインタラクティブな要素を動画に組み込む機能が追加され、人間とAIの協働がよりシームレスになっています。

効果的な協働のための戦略:

・AIと人間のハイブリッド対応システムの構築

・複雑な問題は人間のオペレーターにスムーズに引き継ぐ仕組み

・AIの限界を理解し、適切な活用範囲を設定

・「これはAIによる対応です」と明示し、希望により人間対応も選択可能に

商用利用における著作権問題の最新動向

AIアバター生成に関連する最大の法的懸念は著作権です。2025年現在、多くのAIアバターツールでは商用利用のライセンスが明確化されています。

商用利用時の注意点:

・各サービスの最新の利用規約を必ず確認する

・既存の著名人やキャラクターに似たアバターの生成・利用は法的リスクあり

・ビジネス利用では専門家(知財弁護士など)への相談を検討

・各国の異なる著作権法への対応(国際展開する場合)

AIアバター技術の導入には多くのメリットがありますが、プライバシー保護、倫理的問題、ユーザー体験の質、人間との協働バランス、そして著作権問題などの重要な課題も存在します。2025年現在、データの暗号化や透かし技術の導入、AI生成コンテンツの明示義務化、感情認識精度の向上、ハイブリッド対応システムの構築など、これらの課題に対する対策は着実に進化しています。特に商用利用においては、各サービスの最新の利用規約を確認し、必要に応じて専門家への相談を検討するなど、慎重なアプローチが求められます。これらの注意点と対策を理解し、適切に実践することで、AIアバターの持つ可能性を最大限に活かしながら、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。

AIアバター技術の今後の展望

AIアバター技術は2025年現在、様々な分野で活用が進み、今後もさらなる発展が予測されています。現時点で確認できる具体的な技術動向と活用事例をもとに、今後の展望を整理します。

技術の進化

最新ツールは、短時間のビデオ素材からデジタル人物を作成し、対話できる技術を実用化しています。以下の技術が実装・開発されています。

・マルチモーダルAI技術の統合

・リアルタイムでの表情と動作の同期

・複数言語への自動変換機能

・3Dモデリングと2D映像の融合技術

産業での活用拡大

2025年のAIアバターは、マーケティングのパーソナライズド動画や顧客サービスのバーチャルアシスタントなど、ビジネス分野での活用が拡大しています。

業界別の具体的な活用例

・企業研修:Colossyanなどによる多言語対応研修コンテンツ

・遠隔教育:AIチューターによる個別最適化学習

・医療分野:遠隔診療支援や医療教育コンテンツ

・小売業:バーチャルショッピングアドバイザー

技術基盤の標準化

AIアバター技術の普及に伴い、以下の標準化が進んでいます。

・APIによるAIアバターの連携システム

・クロスプラットフォーム互換性の向上

・オープンソース3Dアバターフレームワークの拡充

・セキュリティとプライバシー保護の技術標準

メタバースとの融合

最新ツールでは、カスタムアバター動画作成の高度化が進み、複数アバターの会話シーンやリアルなジェスチャー表現が実現しています。

メタバース環境でのAIアバター実装例:

・仮想オフィス空間でのビジネスミーティング

・バーチャルイベントやコンサートの活性化

・教育機関の仮想キャンパス

・グローバルなバーチャルコラボレーション環境

規制と技術標準の整備

AIアバター技術の普及に伴い、各国・地域で以下の取り組みが進行しています。

・EUのAI Act(AI規制法案)によるディープフェイク対策規定

・日本の経産省によるAI開発・利用指針の具体化

・国際標準化機構(ISO)によるAIアバター技術標準の検討

・AI生成コンテンツの明示に関する業界ガイドライン

2025年現在のAIアバター技術は、リアルタイム感情表現、高度な言語理解、個別化学習能力などの技術革新により、ビジネス、教育、エンターテイメントなど様々な分野で実用化が進んでいます。技術の普及と同時に、法規制や技術標準の整備も進み、AIアバターは多様な用途で社会に浸透しつつあります。今後はさらに高度な表現力と応用分野の拡大が予測されています。

まとめ

AIアバター技術は、単なるデジタル上のキャラクターから自律的に対話できる知的な存在へと進化しています。リアルタイム感情表現や高度な言語理解など、技術革新によって人間らしさを獲得しつつあるAIアバターは、ビジネス、教育、エンターテイメントなど多様な分野で活用が広がっています。ローソンやイオンモールの顧客対応、企業研修のAI講師、メタバース上での行政サービスなど、すでに実用段階に入った事例も増加中です。その一方で、プライバシー保護やディープフェイク対策などの課題も存在します。今後は技術の発展と適切な規制のバランスを取りながら、AIアバターが人間を補助するパートナーとして社会に受け入れられていくことが期待されます。最終的には「信頼」の獲得が鍵となり、透明性の確保と有用性の実証によって、AIアバターは私たちの生活に不可欠な存在へと進化していくでしょう。

本記事は2025年5月時点の情報に基づいて作成されています。生成AI技術は日々進化していますので、最新の情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。

ビジネスコミュニケーションの常識を変えるならAI AVATAR

こうした最新のAIアバター活用手法を自社のマーケティングやコミュニケーションに取り入れたいとお考えの方に、「AI AVATAR」がお役立ちします。

✓ 場所の確保、スケジュール調整などの制約から解放

✓ リードタイム・コストを削減

✓ 理想的なアバターを即座に具現化

AI AVATARは、モデル生成から音声設定、多言語対応まで、最先端のAI技術で理想的なAIアバター表現を可能にします。

詳しくはAI AVATARサービスページをご覧ください。

One thought on “【最新版】AIアバターとは?無料で作成できる生成ツールや活用事例を解説”

Pingback:HRポリシーウォークスルーのためにHRリーダーが知っておくべきAIアバターティップス - Jinzai-juku

2025年7月1日[…] 企業でのAIアバター導入事例 […]

Comments are closed.